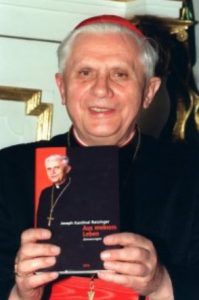

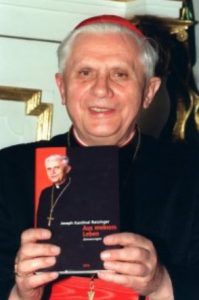

Kardinal Joseph Ratzinger – 1998

Enzyklika „Fides et Ratio“ – Vorstellung durch Kardinal Joseph Ratzinger

Der Präfekt der römischen Glaubenskongregation, Kardinal Joseph Ratzinger, hat am Donnerstagmittag (15. 10. 1998) im vatikanischen Pressesaal die Enzyklika „Fides et ratio“ von Papst Johannes Paul II. vorgestellt. Wir veröffentlichen den Wortlaut seiner Präsentation in einer Übersetzung von Claudia Reimüller aus dem italienischen Original („Deutsche Tagespost“ Nr. 126, Samstag, 17. Oktober 1998, S. 3).

Auf den ersten Blick mag das Thema der Enzyklika „Fides et ratio“ über die Beziehung zwischen Glauben und Vernunft ausgesprochen intellektuell erscheinen. Es scheint ein Thema zu sein, das Fachleuten vorbehalten ist: Theologen, Philosophen oder Gelehrten. Sicher sind die unmittelbaren Adressaten dieser Enzyklika außer den Bischöfen der katholischen Kirche die Theologen, die Philosophen und die Intellektuellen. Wenn man die Dinge jedoch in der Tiefe betrachtet. richtet sich die Enzyklika mit diesem Thema an alle Menschen, da jedem Menschen der Wunsch innewohnt, die Wahrheit kennenzulernen und eine Antwort auf die fundamentalen Fragen der Existenz zu finden: „Wer bin ich? Woher komme ich und wohin gehe ich? Warum gibt es das Böse? Was wird nach diesem Leben sein?“ (vgl. Einleitung, Nr.1).

Der erste Satz der Enzyklika enthält bereits das Motiv für dieses Dokument: „Glaube und Vernunft (Fides et ratio) sind wie die beiden Flügel, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt.“ Das Kernproblem der Enzyklika „Fides et ratio“ ist die „Frage nach der Wahrheit“. Sie ist nicht einfach eine der zahlreichen und vielfältigen Fragen, denen sich der Mensch stellen muß, sondern die unausweichliche. „fundamentale Frage“, die sich durch das ganze Leben und die ganze Geschichte der Menschheit hindurchzieht.

Der Hintergrund der Enzyklika

Gemeinsam mit der Liebe ist die Wahrheit die Grundkategorie der christlichen Offenbarung. Die Universalität des Christentums resultiert aus seinem Anspruch, die Wahrheit zu sein, und sie schwindet, wenn die Überzeugung schwindet, dass der Glaube die Wahrheit ist. Aber die Wahrheit gilt für alle. Folglich gilt das Christentum, da es wahr ist, für alle. Auf dieser Grundlage ergibt sich das Motiv und die Pflicht der Kirche zur missionarischen Aktivität: wenn die menschliche Vernunft die Wahrheit kennen lernen möchte und wenn der Mensch für die Wahrheit geschaffen ist, dann appelliert die christliche Verkündigung an dieses Offen-Sein der Vernunft, um in das Herz des Menschen einzudringen. Daher kann es keinen Gegensatz, keine Trennung und keine Entfremdung zwischen christlichem Glauben und menschlicher Vernunft geben, denn beide sind auch in ihrem Anderssein in der Wahrheit vereint, beide stellen eine wichtige Rolle im Dienst an der Wahrheit dar, beide finden ihre ursprüngliche Grundlage in der Wahrheit.

In meinem Vortrag möchte ich mich darauf beschränken, kurz auf den Zusammenhang, auf die Originalität und auf die Aktualität der Enzyklika einzugehen, ohne dabei die Analyse einzelner Teile vorzunehmen, da dies über den Rahmen dieser Präsentation hinausginge.

Hundertzwanzig Jahre nach der Enzyklika „Aeterni Patris“ von Leo XIII. (1879) macht „Fides et ratio“ wieder die Beziehungen zwischen Glaube und Vernunft sowie zwischen Theologie und Philosophie zum Thema. Warum muß sich der Glaube mit der Philosophie beschäftigen und warum kommt die Philosophie nicht ohne den Beitrag des Glaubens aus? Diese Fragen bleiben nicht unbeantwortet. Und die Antwort beschränkt sich nicht einfach auf die Wiederholung von Behauptungen, welche die Tradition und das Lehramt der Kirche in der Vergangenheit bereits aufgestellt haben, wenngleich der Inhalt der Enzyklika in voller Kontinuität mit dem bereits erworbenen Gut steht.

Die Antwort wird in die aktuelle kulturelle Situation eingebunden, die sich, wenn man sie von ihrem Ursprung her betrachtet, durch zwei Faktoren auszeichnet: die bis ins Extreme getriebene Trennung zwischen Glaube und Vernunft sowie der Ausschluß der Frage nach der – absoluten und unbedingten – Wahrheit aus der kulturellen Forschung und dem rationalen Wissen des Menschen.

Das allgemeine kulturelle und philosophische Klima negiert heute die Fähigkeit der menschlichen Vernunft, die Wahrheit erkennen zu können. Die Rationalität wird einfach nur auf ihre instrumentalen, utilitaristischen, funktionalen, berechnenden und soziologischen Aspekte reduziert. Die Philosophie verliert auf diese Weise ihre metaphysische Dimension. Das Modell der Humanwissenschaften und der empirischen Wissenschaften wird zum Parameter und Kriterium für Rationalität.

Die Folge ist einerseits, daß die wissenschaftliche Vernunft dem Glauben nicht mehr feindselig gegenübersteht, da sie sich nicht mehr für die letzte und endgültige Wahrheit der Existenz interessiert. Sie beschränkt sich vielmehr auf experimentell erfahrbare Teilkenntnisse. Auf diese Weise wird alles, was sich nicht von der wissenschaftlichen Vernunft kontrollieren läßt, aus dem Bereich des Rationalen ausgeschlossen. Folglich wird objektiv der Weg zu einer neuen Form des Fideismus eröffnet. Wenn die einzige Art der „Vernunft“ die wissenschaffliche ist, wird der Glaube jeder Form der Rationalität und der Intelligibilität beraubt und dazu bestimmt, sich in einen nicht definierbaren Symbolismus oder in ein irrationales Gefühl zu flüchten.

Andererseits ist die Tatsache, daß die Vernunft auf den Anspruch, die Wahrheit zu erkennen, verzichtet, in ihrem ersten Schritt auch eine Option philosophischer Art und stellt die Forderung nach einer intrinsischen Beziehung zwischen Theologie und Philosophie auf. Das Sich-Zurückziehen aus der Wahrheitsfrage von Seiten der Vernunft bedeutet, einer bestimmten philosophischen Kultur nachzugeben, welche die Metaphysik aufgrund der Verabsolutierung des Paradigmas der wissenschaftlichen oder historischen Vernunft ausschließt. Die Folge dieser Kapitulation ist nur scheinbar ungefährlich für den Glauben, der in einen in sich geschlossenen Kreislauf abgedrängt wird. Er wird in den Subjektivismus, in die Privatsphäre, verbannt und ist nicht mehr in der Lage, sich den anderen mitzuteilen oder sich auf kultureller oder rationaler Ebene Geltung zu verschaffen.

Wenn die Vernunft sich in einem Zustand der „Schwäche“ befindet, ergibt sich daraus eine kulturelle Sicht des Menschen und der Welt, die relativistischer und pragmatistischer Art ist. Alles wird „auf Meinung reduziert“, und man gibt sich „mit provisorischen Teilwahrheiten“ (NL 5) zufrieden.

Was das Schreiben sagen will

Die Botschaft der Enzyklika reagiert auf diese kulturelle Situation und bringt kraftvoll und überzeugend die Fähigkeit der Vernunft wieder vor, Gott erkennen und – gemäß der begrenzten Natur des Menschen – die fundamentalen Wahrheiten der Existenz finden zu können: die Spiritualität und Unsterblichkeit der Seele; die Fähigkeit, Gutes zu tun und dem natürlichen Gesetz der Moral zu folgen; die Möglichkeit, wahre Urteile zu formulieren, die Behauptung der Freiheit des Menschen… Gleichzeitig bestätigt sie, daß diese metaphysische Fähigkeit der Vernunft eine notwendige Tatsache des Glaubens ist, bis zu dem Punkt, daß eine Glaubensauffassung, die vorgibt, sich abweichend oder alternativ zur Vernunft zu entwickeln, auch als Glaube ungenügend wäre.

Weiter stellt der Papst, indem er sich in den Dialog der Intellektuellen unserer Zeit einschaltet, eine ernsthafte Frage, die eine ebenso ernsthafte Reflexion und Diskussion hervorrufen muß: warum will die Vernunft sich selbst daran hindern, nach der Wahrheit zu streben, während sie doch durch ihre eigentliche Natur darauf ausgerichtet ist, diese zu erlangen?

An diesem Punkt wird offensichtlich, daß man – wenn die Fähigkeit der Vernunft, die Wahrheit Gottes, des Menschen und der Welt zu erkennen, gestützt werden soll – eine Philosophie benötigt, die in der Lage ist, begrifflich die metaphysische Dimension der Wirklichkeit zu erkennen. Es bedarf, in anderen Worten, einer Philosophie, die den fundamentalen Fragen der Existenz, der Integrität und Totalität des Wirklichen ohne Vorurteile und ohne reduktionistisches Vorverständnis „offen“ gegenübersteht.

Der christliche Glaube ist einerseits dazu verpflichtet, sich solchen Philosophien oder Theorien entgegenzustellen, welche die Neigung des Menschen, die metaphysische Wahrheit der Dinge erkennen zu wollen, ausschließen (Positivismus, Materialismus, Szientismus, Historismus, Problematizismus, Relativismus, Nihilismus). Andererseits verteidigt der Glaube, indem er die „Möglichkeit einer metaphysischen und rationalen Reflexion verteidigt verteidigt, welche in der Forschungsmethode autonom bleibt und ihre eigene Natur behält, die Würde des Menschen und fördert so die Philosophie, indem er sie dazu auffordert, sich mit dem tiefen und letzten Sinn des Seins, des Menschen und der Welt zu befassen. Den Menschen vom Zugang zur Wahrheit auszuschließen, ist der Ursprung jeder Entfremdung. In diesem Sinn knüpft „Fides et ratio“ an die erste, programmatische Enzyklika von Johannes Paul II., „Redemptor hominis“, an: die Kirche kann nicht allem gleichgültig gegenüberstehen, was den Menschen bewegt, das heißt seiner Unruhe, seinem Handeln und seinen Hoffnungen: „der Suche nach Wahrheit, dem unstillbaren Bedürfnis nach dem Guten, dem Hunger nach Freiheit, der Sehnsucht nach dem Schönen, der Stimme des Gewissens“ (vgl. Nr.18).

,,Fides et ratio“ will dem zeitgenössischen Menschen das Vertrauen und die Möglichkeit wiedergeben, eine sichere Antwort auf seine Unruhe und seine existentiellen Bedürfnisse zu finden. Sie fordert das menschliche Gewissen auf, sich dem Grundproblem der Existenz und des Lebens zu stellen und die Wahrheit Gottes als Prinzip der Wahrheit, der Person und der ganzen Welt anzuerkennen.

Das soll nicht heißen, daß die Kirche eine bestimmte philosophische Schule durchsetzen oder ein bestimmtes philosophisches oder „metaphysisches System kanonisieren“ metaphysisches System kanonisieren will. Die Enzyklika ist in diesem Punkt ganz klar. Es bedeutet jedoch, daß die christliche Lehre die Durchsetzung einer „recta ratio“ (einer gerade ausgerichteten philosophischen Vernunft) fordert, die, obwohl sie sich nicht mit einer bestimmten philosophischen Bewegung identifiziert, den wesentlichen Kern und die unverzichtbaren Eckpfeiler der rationalen Wahrheit des Seins, der Erkenntnis und des moralischen Handelns des Menschen ausdrückt, die sozusagen der Pluralität verschiedener Philosophien und Kulturen vorausgehen und ein Kriterium zur Beurteilung verschiedener Aussagen philosophischer Systeme bilden.

Hier sieht man die Bedeutung dieses Aufrufs der Enzyklika für die Theologen und (für gläubige und nicht gläubige) Philosophen. Besonders ursprünglich ist der Hinweis, daß die christliche „Offenbarung selbst der Vergleichs- und Verknüpfungspunkt“ Offenbarung selbst der Vergleichs- und Verknüpfungspunkt zwischen Philosophie und Glauben ist. Indem er die aktuellen Forderungen und Aufgaben umreißt (Kap. VII), zeigt der Papst den „Weg der Weisheit“ als den richtigen Weg an, um endgültige Antworten auf die Frage nach dem Sinn der Existenz zu finden. Er erinnert die Theologen daran. daß die Theologie ohne eine gesunde Philosophie dazu bestimmt ist, den Denkformen der postmodernen Kultur zu erliegen, die es aufgegeben hat, über die Frage der Wahrheit nachzudenken. Er lädt die Philosophen dazu ein, einer ständig gültigen Tradition zu folgen und die Dimensionen der Weisheit und der Wahrheit – auch der metaphysischen – im philosophischen Denken wiederzubeleben.

Die Aktualität von Fides et ratio

Die Enzyklika antwortet schließlich auf die wichtigste kulturelle Herausforderung, die in der heutigen Zeit aufgeworfen wird: es geht um den Sinn der Freiheit.

Wahrheit und Freiheit verbinden sich miteinander oder sie gehen gemeinsam elend zugrunde“ (Nr. 90). Das ist, wenn man so will, die wichtigste Forderung, die aus der Enzyklika „Fides et ratio“ hervorgeht.

In der heutigen Zeit ist die Idee der Freiheit bis zu dem Punkt gereift, daß sie als absolut autonom aufgefaßt wird. Man sieht keine Möglichkeit, sie mit der Idee der absoluten und unbedingten Wahrheit zu verknüpfen. Daraus folgt, daß die allgemeine Meinung es für möglich und legitim hält, lediglich einen gemeinsamen Bereich oder eine gemeinsame Plattform zu suchen, wo man ethische oder allgemein menschliche Werte ausmachen kann, um die herum sich in Konsens konstruieren läßt. Der „mögliche Konsens“ wird Prinzip und Ziel der kulturellen und philosophischen Reflexion und des Dialogs. Nicht die Zustimmung zur Wahrheit oder die Suche nach der Wahrheit, sondern eine realisierbare öffentliche Zustimmung, welche die Freiheit von allen und jedem respektiert, bildet das Ziel der Reflexion sowie der kulturellen und sozialen Bemühungen.

„Fides et ratio“ überwindet diesen Niedergang und diese Beschränktheit der Vernunft und der Freiheit und stellt stattdessen eine untrennbare Verbindung zwischen Wahrheit und Freiheit her. Die Freiheit ist nicht einfach die Fähigkeit, gleichgültige oder austauschbare Entscheidungen zu treffen. Sie ist auf Fülle ausgerichtet, ein erfülltes Leben, das die Person mit dem Ausüben ihrer Freiheit, aber in „richtiger Weise“ (Recta Ratio) erobern muß. Die Freiheit findet ihren Sinn und folglich ihre Wahrheit, indem sie sich selbst, in Übereinstimmung mit der Natur der menschlichen Person, auf ihr eigenes Ziel ausrichtet. Folglich ist die Freiheit untrennbar an die Wahrheit des nach dem Bilde Gottes geschaffenen Menschen gebunden und besteht vor allem in der Liebe zu Gott und dem Nächsten.

Es gibt schließlich die Korrelation zwischen Liebe und Wahrheit. Die Liebe zu Gott und zum Nächsten kann nur dann Bestand haben, wenn sie in der tiefen Liebe zur Wahrheit Gottes und des Nächsten gründet. Die wirkliche Liebe zum Menschen ist der Wunsch, ihm das zu geben, was er am nötigsten braucht: Erkenntnis und Wahrheit. Daher ist die Enzyklika „Fides et ratio“ aktuell, und zwar von einer tiefen und nicht nur einfach oberflächlichen oder der Mode entsprechenden Aktualität: sie ist aktuell, weil sie zeigt, daß der Glaube als Annahme der Wahrheit Gottes, die sich in Jesus Christus offenbart, weder für die Vernunft noch für die Freiheit eine Bedrohung darstellt. Der Glaube schützt die Vernunft, da er fragende und forschende Menschen braucht. Nicht das Fragen behindert den Glauben, sondern jene verschlossene Haltung, die nicht fragen will und die Wahrheit als etwas betrachtet, das unerreichbar oder nicht der Mühe wert ist. Der Glaube zerstört die Vernunft nicht, er bewahrt sie und bleibt sich dadurch selbst treu.

Auf die gleiche Weise beschützt der Glaube die Freiheit, denn wenn dem Menschen einmal die Wahrheit genommen wurde, wird er allmählich entweder zu einem zerstörerischen Machtwillen, welcher die Freiheit anderer unterdrückt oder in die Verzweiflung der Einsamkeit getrieben (Nr. 90). Die Freiheit – das ist die Botschaft von Johannes Paul II. – kann nur erlangt und gewährleistet werden, wenn der Weg zur Wahrheit allen immer und überall offen und zugänglich bleibt.

Quelle: mscperu.org