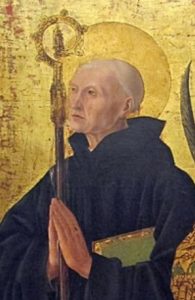

Hl. Severin von Noricum – Mönch

* um 410 in Nordafrika (?)

† 482 in Favianis, dem heutigen Mautern bei Krems in Österreich

Severin – möglicherweise der von Bischof Ennodius von Pavia erwähnte, aus höchsten Kreisen Italiens stammende Severinus, nach mancher Überlieferung ursprünglich aus Nordafrika stammend – ging nach dem Tode des Hunnenkönigs Attila 453 und dem Zusammenbruch seines Reiches ab etwa 460 in das von arianischen Rugiern bedrängte Gebiet von Noricum, um der dort noch ansässigen christlich-römischen Bevölkerung gegen die aus dem Osten und Norden andrängenden Germanenvölker zu helfen. Er wirkte der Donau entlang bis Künzing und die Salzach hinauf bis Kuchl.

Rom hatte dieses Gebiet aufgegeben. Severin aber wirkte staatsmännisch zum Wohl der Bevölkerung. Zudem rief er die Menschen in den Kirchen zu Buße, Gebet und Almosengeben zusammen. In einigen Fällen drängte er die Vertreter der römischen Administration zu militärischer Verteidigung, was aber nur mäßig erfolgreich war; deshalb betrieb er die Rückführung der Römer aus der von Alemannen und Thüringern bedrängten Zone in das Gebiet um Lauriacum, dem heutigen Lorch an der Enns in Österreich. Er wirkte, ohne weltliche oder kirchliche Ämter inne zu haben – berichtet wird von seiner Ablehnung des Bischofsamtes – , weswegen er mahnen und drängen, aber nichts erzwingen konnte. Dennoch war er in den Resten der kirchlichen Organisation mit Bischof Constantius, der in Lauriacum saß, die beherrschende Person.

Severin selbst lebte als möglicherweise im Osten geschulter Einsiedler. Auch durch die Einrichtung von Klöstern hoffte er, dem Land und den Menschen Halt zu verleihen. So gründete er die Klöster Batavis/Boitrum in Passau und Favianis, das heutige Mautern bei Krems (oder Wien-Heiligenstadt?), denen er als Laie vorstand und wohl weitere Klöster in Noricum. Die später von Severins Gefährten Eugippius verfasste Regel geht aber wohl kaum auf Severin zurück, weil seine Ferne zu dem Konvent aufgrund seiner umfassenden öffentlichen Wirksamkeit die Funktion eines echten Abtes und Durchsetzug einer Regel nicht zuließen.

Severin sah den Verlust von Noricum kommen und kündigte die Übersiedlung der christlich-römischen Bevölkerung in römische Provinzen an, Hunwulf führte dann im Auftrag seines Bruders, des germanischen Söldnerführer Odoaker, 488 (nach Severins Tod) Teile der Bevölkerung nach Italien. Auch Severins Konvent folgte diesem Zug auf das kaiserliche Privatgut Castrum Lucullanum bei Neapel und nahm die Gebeine Severins dorthin mit.

Severins Leben ist beschrieben in der auch als Quelle für die Geschichte der Donauländer bedeutsamen Vita Sancti Severini seines Begleiters Eugippius aus dem Jahr 511. Eugippius war Abt im Kloster des nach Castrum Lucullanum bei Neapel übergesiedelten Severinkonvents, wohin die Gebeine Severins beim Abzug der Römer aus Germanien überführt worden sind. Sie befinden sich heute in Fratta Maggiore bei Neapel.

Quelle: CFM.SCJ Archiv Yaoundé