Archiv für den Monat: Juli 2019

Gefeiert am 21. Juli

Hl. Laurentius von Brindisi – Ordensgeneral und Kirchenlehrer

* 22. Juli 1559 in Brindisi in Italien

† 22. Juli 1619 in Lissabon in Portugal

Laurentius, geboren 1559 in Brindisi, trat 1575 in den Kapuzinerorden ein. Er studierte in Padua und Venedig. Sein leidenschaftliches Interesse für die Heilige Schrift trieb ihn dazu, die biblischen Sprachen (Griechisch und Hebräisch) gründlich zu erlernen. 1582 wurde er in Venedig zum Priester geweiht. Bald wurde er als Prediger und hervorragender Lehrer der Theologie bekannt. Seine Ordensbrüder wählten ihn zum Guardian, wenige Jahre später zum Provinzial; 1602-1605 war er Ordensgeneral. Er führte den Kapuzinerorden in Österreich und Böhmen ein und war auch in Bayern tätig. Sein Wirken lässt sich mit dem des hl. Petrus Kanisius vergleichen. Zur theologischen Auseinandersetzung mit dem Protestantismus kam sein Einfluss auf die Religionspolitik der katholischen Fürsten. Laurentius starb, genau 60 Jahre alt, am 22. Juli 1619. Papst Johannes XXIII. erhob ihn 1959 zum Kirchenlehrer.

„Die Waffen mit denen der Glaube verteidigt sein will, sind: das heilige Leben derer, die den Glauben predigen und lehren, und die Geduld in Leiden und Verfolgung.“

(Laurentius von Brindisi)

Hl. Florentius von Straßburg – Bischof von Straßburg

* in Irland

† 624 in Straßburg in Frankreich

Der vornehme Ire Florentius kam ins Elsass, wo er sich bei der Mündung der Hasel in die Breusch als Einsiedler niederließ. Nach der Legende heilte er die Tochter des Königs Dagobert und sollte dafür so viel Land bekommen, wie sein kleiner Esel während der Morgentoilette des Königs umschreiten könne. Der König verspätete sich, der Esel galoppierte – so ergab sich ein umfangreiches Gelände, der später reiche Grundbesitz des Klosters Niederhaslach. Florentius gründete die Klöster St. Thomas in Straßburg und Niederhaslach. Nach dem Tod Arbogasts wurde er Bischof von Straßburg. Florentius Reliquien befinden sich in Niederhaslach.

Quelle: CFM.SCJ Archiv Alexandria

21.07.2019 – 16. Sonntag im Jahreskreis

Hl. Elisabeth von der Dreifaltigkeit (1880-1906) Karmelitin

Das einzig Notwendige

Wir müssen uns bewusst sein, dass Gott am innigsten vertraut mit uns ist und alles mit Ihm angehen. Dann ist man niemals oberflächlich, selbst wenn man die gewöhnlichsten Tätigkeiten ausführt; denn man geht nicht in diesen Dingen auf, man überschreitet sie! Eine übernatürliche Seele gibt sich niemals mit zweitrangigen Dingen ab, sondern allein mit Gott. Oh! Wie einfach wird da ihr Leben, wie nahe kommt sie dem Leben seliger Geister, wie ist sie befreit von sich selbst und von allen Dingen! Alles reduziert sich für sie auf das Einssein, auf jenes „einzig Notwendige“, von dem der Meister zu Magdalena gesprochen hat. Dann ist sie wahrhaft groß, wahrhaft frei, weil sie „ihren Willen eingefügt hat in den Willen Gottes“.

Quelle: CFM.SCJ Archiv Alexandria

Tagesevangelium – 21.07.2019

Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas – Lk 10,38-42

In jener Zeit kam Jesus in ein Dorf. Eine Frau namens Marta nahm ihn freundlich auf.

Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Marta aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen! Der Herr antwortete: Marta, Marta, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht genommen werden.

Quelle: CFM.SCJ Archiv Yaoundé

Gefeiert am 20. Juli

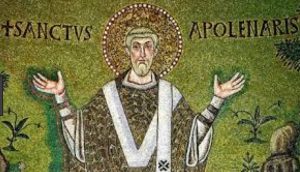

Hl. Apollinaris von Ravenna – Bischof von Ravenna, Märtyrer

† 79 n. Chr. in Ravenna in Italien

Apollinaris war nach alten Legenden mit Petrus aus Antiochia – dem heutigen Antakya – nach Rom gekommen und wurde dann von diesem ausgesandt, um als Glaubensbote in Ravenna zu wirken, wo er zwanzig Jahre lang Bischof war. Heiden überfielen, misshandelten und töteten ihn auf qualvolle Weise.

Nach anderen Berichten überlebte Apollinaris qualvolle Peinigungen und Verfolgung, wurde mehrmals als tot geltend fortgetragen, entkam nach Dalmatien, verkündigte dort das Evangelium und wendete eine große Hungersnot ab. Nach seiner Rückkehr wurde er mit einer Keule erschlagen.

Wieder andere Quellen berichten eine ähnliche Lebensgeschichte am Ende des 2. Jahrhunderts. Eine stattliche Zahl von Martern, Heilungen, Wundern ist in der Legenda Aurea über ihn zusammengestellt.

Über Apollinaris‘ Grab in Ravenna wurde die weltberühmte dreischiffige Basilika S. Apollinare in Classe gebaut und 549 geweiht, seit dem 9. Jahrhundert erhebt die Kirche S. Apollinare Nuovo den Anspruch, seine Begräbnisstätte zu sein. Die Verehrung war früh schon auch in Rom, Mailand und Dijon beheimatet. Von Dijon breitete sie sich aus im Elsass, so in Obermichelbach – dem heutigen Michelbach-le-Haut, nahe Basel -, dazu in der Schweiz und bis nach Reims und Gorkum / Gorinchem.

Kaiser Otto III. brachte nach einem Besuch in Ravenna den Kult nach Burtscheid – heute ein Stadtteil von Aachen. Die Abtei Siegburg hat – möglicherweise durch Anno – Reliquien, vielleicht aus Dijon, erhalten und verbreitete den Kult im Rheinland; die Siegburger Propstei Apollinarisberg bei Remagen wurde ein berühmter Wallfahrtsort mit Pilgerfahrten, vor allem Mitte Juli. Die Reliquien auf dem Apollinarisberg kamen der Legende nach 1162 zusammen mit denen der heiligen Drei Könige durch Erzbischof Reinald von Dassel nach Deutschland, diese Überlieferung ist eine durch das Zusammenfallen von Apollinarisfest und Translationsfest der Drei Könige am 23. Juli angeregte Erfindung aus der Zeit um 1450. Diese Gebeine wurden von Herzog Wilhelm I. von Jülich geraubt und 1383 nach Düsseldorf gebracht; zuvor hatte ein Ritter mit Namen Gerhard von Einenberg den Kopf versteckt, so dass der in Remagen verblieb. In Folge des deutsch-französischen Krieges kam er 1812 auch nach Düsseldorf, wurde 1826 aber wieder nach Remagen zurückgeführt.

Hl. Margareta – Märtyrerin und Nothelferin

* in Antiochia in Pisidien, heute Ruinen bei Yalvaç in der Türkei

† 305 daselbst

Margareta – in der Ostkirche ist Marina der gebräuchliche Name – ist eine legendäre Märtyrerin. Sie soll die Tochter eines heidnischen Priesters gewesen sein. Die christliche Amme erzog sie demnach zum Glauben; der Vater verstieß seine Tochter, als er dies bemerkte und denunzierte sie beim Stadtpräfekten. Sie floh, wurde aber gefunden und vor Gericht gestellt; die Richter begehrten die hübsche Angeklagte, wurden aber von ihr abgewiesen und rächte sich umso grausamer. Margareta wurde mit Fackeln angesengt und in siedendem Öl gekocht, aber sie blieb unverletzt. Das Volk war von diesen Wundern dermaßen beeindruckt, dass die Menschen sich offen zum Christengott bekannten – dafür aber gleich enthauptet wurden wie schließlich auch Margareta.

Nach anderer Überlieferung sah der Stadtpräfekt Olybrius Margareta Schafe hüten und begehrte die schöne christliche Jungfrau. Da sie sich standhaft weigerte, ließ er sie mit eisernen Kämmen reißen, mit Fackeln brennen und ins Gefängnis werfen. Mehrfach erschien ihr der Teufel als ein riesiger Drache und wand sich um sie, um sie zu verschlingen, aber er wurde zerbrochen durch das Kreuzzeichen, das Margareta über ihn machte; sie entkam seinen Krallen unbeschädigt. Dem nun in Menschengestalt erscheinenden Teufel setzte sie ihren Fuß auf den Scheitel, um ihm seine Machtlosigkeit zu zeigen. Immer wieder wurde sie von den bei ihren weiteren Martern erlittenen Wunden wundersam gesund, das Volk erkannte dies, viele ließen sich daraufhin taufen. Schließlich zur Richtstätte geführt, betete sie vor ihrer Enthauptung für ihre Verfolger und alle, die in Zukunft ihr Gedächtnis anrufen würden, besonders die Frauen in Kindsnöten.

Die von einem nicht näher identifizierten Theotimos verfasste Leidensgeschichte der Margareta folgt dem Typus der Jungfrauen-Passiones; sie erfuhr zahlreiche lateinische und dann volkssprachliche Bearbeitungen. Margareta wurde schon bald in der Ostkirche verehrt, im Westen wurde sie zuerst im Martyrologium von Hrabanus Maurus erwähnt, dann wurde ihre Verehrung besonders vom Zisterzienserorden gefördert. Angebliche Reliquien sind seit 1185 in Montefiascone in der Toskana. Margareta war eine der Stimmen, von denen später Jeanne d’Arc geführt wurde. Infolge des Drachen-Attributs wurde Margareta zuweilen mit der von Georg befreiten Königstochter gleichgesetzt und beide gemeinsam zu Kirchenpatronen erkoren.

Margareta ist eine der Nothelferinnen; mit Barbara und Katharina von Alexandria gehört Margareta zu den beliebten „drei heiligen Madln“; zusammen mit Dorothea sind sie die vier Virgines capitales, die wichtigsten Jungfrauen. Für Bauern begann früher am Margaretentag die Ernte.

Quelle: CFM.SCJ Archiv Alexandria

20.07.2019 – Samstag der 15. Woche im Jahreskreis

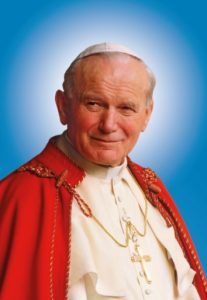

Hl. Johannes Paul II. (1920-2005) Papst

Die Sünde gegen den Heiligen Geist

Warum ist die Lästerung gegen den Heiligen Geist nicht zu vergeben? Was ist unter dieser Lästerung zu verstehen? Der heilige Thomas von Aquin antwortet, dass es sich hier um eine Sünde handelt, „die ihrer Natur nach unvergebbar ist, weil sie jene Elemente ausschließt, derentwegen die Vergebung der Sünden geschieht“. Nach dieser Deutung besteht die Lästerung nicht eigentlich in verletzenden Worten gegen den Heiligen Geist, sondern in der Weigerung, das Heil anzunehmen, welches Gott dem Menschen durch den Heiligen Geist anbietet, der in der Kraft des Kreuzesopfers wirkt. Wenn der Mensch jenes „Offenlegen der Sünde“, das vom Heiligen Geist ausgeht und heilswirksamen Charakter hat, zurückweist, weist er damit zugleich das „Kommen“ des Trösters zurück, jenes „Kommen“, das sich im Ostergeheimnis vollzieht, in der Einheit mit der erlösenden Kraft des Blutes Christi, das „unser Gewissen von toten Werken reinigt“. Wir wissen, dass die Frucht einer solchen Reinigung die Vergebung der Sünden ist. Wer den Geist und das Blut zurückweist, verbleibt deshalb in „toten Werken“, in der Sünde. Die Lästerung gegen den Heiligen Geist besteht gerade in der radikalen Verweigerung der Annahme jener Vergebung, deren innerster Vermittler er ist und die eine echte Bekehrung voraussetzt, die von ihm im Gewissen gewirkt wird. Wenn Jesus sagt, dass die Lästerung gegen den Heiligen Geist weder in diesem noch im zukünftigen Leben vergeben wird, dann liegt der Grund darin, dass diese „Nicht-Vergebung“ ursächlich mit der Unbußfertigkeit verbunden ist, das heißt mit der radikalen Weigerung, sich zu bekehren […] Nun ist aber die Lästerung gegen den Heiligen Geist die Sünde jenes Menschen, der sich auf sein vermeintliches „Recht“ zum Verharren im Bösen – in jeglicher Sünde – beruft und dadurch die Erlösung verwirft. Ein solcher Mensch bleibt in der Sünde gefangen, indem er von seiner Seite her seine Bekehrung und damit die Sündenvergebung unmöglich macht, die er als unwesentlich und unbedeutsam für sein Leben erachtet. Dies ist eine Situation des geistlichen Ruins; denn die Lästerung gegen den Heiligen Geist erlaubt es dem Menschen nicht, sich aus seiner selbstverhängten Gefangenschaft zu befreien und sich den göttlichen Quellen der Reinigung der Gewissen und der Verzeihung der Sünden zu öffnen.

Quelle: Enzyklika „Dominum et vivificantem“ 18. Mai 1986, § 46 © Libreria Editrice Vaticana

Tagesevangelium – 20.07.2019

Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus – Mt 12,14-21

In jener Zeit fassten die Pharisäer den Beschluss, Jesus umzubringen. Als Jesus das erfuhr, ging er von dort weg. Viele folgten ihm, und er heilte alle Kranken. Aber er verbot ihnen, in der Öffentlichkeit von ihm zu reden. Auf diese Weise sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist: Seht, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem ich Gefallen gefunden habe. Ich werde meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Völkern das Recht verkünden. Er wird nicht zanken und nicht schreien, und man wird seine Stimme nicht auf den Straßen hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen, bis er dem Recht zum Sieg verholfen hat. Und auf seinen Namen werden die Völker ihre Hoffnung setzen.

Quelle: CFM.SCJ Archiv Yaoundé

Lateinisch tridentinische Messe in Notre-Dame de Paris

Gefeiert am 19. Juli

Hl. Bernulf – Bischof von Utrecht

* in Süddeutschland oder in den Niederlanden

† 19. (oder 4.) Juli 1054 in Utrecht in den Niederlanden

Bernulf war Pfarrer in Geldern und wurde um 1027 von Kaiser Konrad II. zum Bischof von Utrecht ernannt. Bernulf stand loyal zum Kaiserhaus und in enger Beziehung zu Kaiser Heinrich III., der ihm für sein Bistum Grafschaftsrechte und zahlreiche Güter verschaffte; Bernulf wurde so zum Begründer der Utrechter Territorialherrschaft. Vom Geist der Kirchenreform geprägt, was auch seine Beziehung zu Poppo von Stablo zeigt, errichtete er eine Reihe von Kirchen. In Utrecht gehen die Stifte St. Peter und St. Johannes sowie das Kloster St. Paul auf ihn zurück.

Hl. Poppo – Bischof von Schleswig

† an einem 19. Juli Anfang des 11. Jahrhunderts

Poppo wurde um 995 Bischof. Er wirkte als Glaubensbote in Dänemark und verlegte möglicherweise später den Bischofssitz nach Jütland. Bestattet wurde er in Bremen.

Quelle: CFM.SCJ Archiv Alexandria

Tagesevangelium – 19.07.2019

Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus – Mt 12,1-8

In jener Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch die Kornfelder. Seine Jünger hatten Hunger; sie rissen deshalb Ähren ab und aßen davon. Die Pharisäer sahen es und sagten zu ihm: Sieh her, deine Jünger tun etwas, das am Sabbat verboten ist. Da sagte er zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren – wie er in das Haus Gottes ging und wie sie die heiligen Brote aßen, die weder er noch seine Begleiter, sondern nur die Priester essen durften? Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen, ohne sich schuldig zu machen? Ich sage euch: Hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt; denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat.

Quelle: CFM.SCJ Archiv Yaoundé